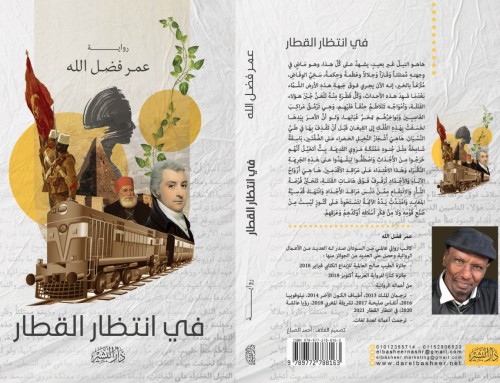

رواية (في انتظار القطار) ملحمة عشق في حقبة تاريخية مأساوية

رواية (في انتظار القطار) ملحمة عشق في حقبة تاريخية مأساوية

بقلم محمد جمال المغربي الكاتب الصحفي

قدَّم لنا الروائي الكبير”عمر فضل الله”أعمالاً روائية عديدة حصل من خلالها على جوائز عربية وعالمية كبيرة، وقد انتبهت لاهتمام الكاتب بما يسمى بالرواية المعرفية التوثيقية لتاريخ بلده (السودان)، وهذا ما لاحظته في روايته الأخيرة (في انتظار القطار) والتي قدَّم لنا فيها رواية امتزجت فيها الرومانسية والخيال مع الحقائق التاريخية الواقعية في بوتقةٍ سرديةٍ أسطورية، أثبت لنا فيها الكاتب أنَّه حكَّاء من العيار الثقيل.

نجد عنوانَ الروايةِ غامضاً عن محتوى الرواية، ولا يخلو من الرمزية، وقد تعمَّد الكاتب تغيير النسق القديم في الكتابةِ ليقدّم لنا عنواناً قد يراه البعض مضللاً في البداية؛ لكنَّه يحمل الكثير من الإشارات التي توضح المغزى منه بعد الوقوف على البنية العميقة للرواية، فالقطار هو العمر الذي يمضي بسرعةٍ رهيبةٍ في سكةِ سفرنا، وهي الحياة التي تمضي قدماً ولا تنتظر أحداً.

تناولت الرواية شخصيتين محوريتين كان سردُ أحداثِ الروايةِ على لسانهما هما(سعد وسعدية) المخطوبان اللذان منعتهما أجواء الحرب الماثلة في الحملة التي أرسلها محمد علي باشا على سلطنات وممالك أعالي النيل من إتمام الزواج، وشرَّدت أهله وعشيرته وفرَّقت بينهما.

تبنَّى الكاتبُ في روايته قضية عدوان الأتراك ممثلة في حملة الوالي على وطنه وإظهار مشاهد المقاومة لهذا المحتل، كما أن الرواية تحمل إسقاطات أظهرت الفجوة الحضارية بين بلدٍ يمتلك تاريخاً حضارياً قديماً في الوقت الذي كانت أوروبا فيه عمياء تتخبط في ظلام الجهل، وبين حملة مكونة من أجناس مختلفة من الجنود الأتراك والشركس والبدو والمغاربة وبعض الجنسيات الأوربية وأجناس أخرى غير معروفة، جنود بلا ماضٍ جاءوا من المجهول، جمعتهم المطامع الشخصية للاستحواذ على ثروات تلك الممالك وجلب الرقيق.

قرر (سعد) تحقيق حلمه بالذهاب للدراسة في الأزهرِ الشريف ليعود إلى قريته خطيباً على المنبر وليعقد الزيجات، ويُصلح بين المتخاصمين، ثم يتزوج (سعدية) حبه الأول والأخير، لكنه يلتقي هناك بزميل دراسته ومواطنه (سراج) والذي كان يعمل جاسوساً للباشا، وقائداً من قواده في حملته على (بربر وسِنَّار).

قرر (سعد) تحقيق حلمه بالذهاب للدراسة في الأزهرِ الشريف ليعود إلى قريته خطيباً على المنبر وليعقد الزيجات، ويُصلح بين المتخاصمين، ثم يتزوج (سعدية) حبه الأول والأخير، لكنه يلتقي هناك بزميل دراسته ومواطنه (سراج) والذي كان يعمل جاسوساً للباشا، وقائداً من قواده في حملته على (بربر وسِنَّار).

تقرب (سراج) من (سعد) وتودد إليه وأكرمه، ثم أقنعه بالانضمام إلى الحملة وأوهمه بأن الغرض من الحملة هو مطاردة بقايا المماليك الهاربين من مذبحة القلعة، لكن (سعداً) اكتشف كذب صديقه عندما رأى بنفسه وحشية جنود الحملة من الأتراك أثناء طريقها في قتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ في كل القرى التي مروا عليها وحرقهم أحياء، واغتصاب النساء وتشويههن بقطع آذانهن، ونهب وسرقة الأثار وتدمير مراقد ومقابر أجداده الأقدمين ليتأكد من الغرض الحقيقي للحملة وهو نهب الأموال وبسط النفوذ على بلاده بمباركة ودعم أوربي للباشا، فقد التقت المصالح بينهما وتوحدت الجهود فقد كانت بريطانيا تمهد للسيطرة على تلك الأقاليم فيما بعد.

يعود (فضل الله) للرمزية الغرائبية مجدداً عبر حوار (سعد) مع (الأرض) التي تحدثت معه لتشكو له ظلم بني الإنسان وطمعه وبغيه وقسوته، وأن جوفها أمسى مقبرةً كبيرةً جمعت رفاتهم جميعا في النهاية، وهنا إشارة ترمز إلى أنَّ الحروبَ الظالمةَ لاتفيد وأنَّ السلامَ والحبَّ هما الخالدان، ولعلَّ اختياره للأرض باعتبارها رمزاً مستقراً في الذاكرةِ الجماعية بأنها رمز للوطن والعِرضِ وهي من جعلت (سعد) ينتفض ويستفيق من توغله في خيانة وطنه إلى محاربة أعدائه وحمله للسيف لأول مرة في حياته، بعد أن أشعلت فتيل ضميره وغِيْرَته على وطنه.

لم يكن (سعدٌ) سياسياً أو مُحبَّاً للسياسة لكنه وجد نفسه مقحماً فيها عندما عاد إلى قريته فلم يجد فيها حياً يرزق وظل يبحث عن أبويه وعن غرامه الأول خطيبته (سعدية) فلم يجدهم، فأيقن أن من قتلهم هم الجنود المجرمون.

(سعدية) فتاة بسيطة جميلة ولِدَت ونشأت ولعبت مع (سعد) حتى أصبحت ملهمة عشقه ونجح في خطبتها ولم يمنعه من الزواج منها سوى سفره للدراسة بمصر.

عرض لنا (فضل الله) مشاهد رومانسية راقية فهمنا من خلالها قوة هذا الحب السرمدي والذي أظهره لنا الكاتب من خلال عرض مشاهد ومواقف لسعدية ظهرت فيها أصالتها ووفاؤها لخطيبها وزوجها المستقبلي، فلم تتخلَ عن أبيه وأمه، وكادت تفقد حياتها برصاص الجيش من أجل حمايتهما من القتلِ في مخاطرٍ متكررة لا يقوم بها إلا فارس شجاع، وهنا جعل الكاتبُ (سعديةً) هي رمز المقاومة ورمز المرأة السودانية الوطنية الفدائية بالفطرة، فلم تكن سعدية تُجِيد القراءة والكتابة لكنها كانت عالمة بدينها، وفية لأهلها ولم تتخلَ عن أمانة (سعد) المتمثلة في أبويه حتى فارقا الحياة ودفنتهما بنفسها، بل وكانت تشعر بالذنب تجاه (سعد) لأنها لم تحافظ عليهما حتى يعود من سفره.

عرض لنا (فضل الله) مشاهد رومانسية راقية فهمنا من خلالها قوة هذا الحب السرمدي والذي أظهره لنا الكاتب من خلال عرض مشاهد ومواقف لسعدية ظهرت فيها أصالتها ووفاؤها لخطيبها وزوجها المستقبلي، فلم تتخلَ عن أبيه وأمه، وكادت تفقد حياتها برصاص الجيش من أجل حمايتهما من القتلِ في مخاطرٍ متكررة لا يقوم بها إلا فارس شجاع، وهنا جعل الكاتبُ (سعديةً) هي رمز المقاومة ورمز المرأة السودانية الوطنية الفدائية بالفطرة، فلم تكن سعدية تُجِيد القراءة والكتابة لكنها كانت عالمة بدينها، وفية لأهلها ولم تتخلَ عن أمانة (سعد) المتمثلة في أبويه حتى فارقا الحياة ودفنتهما بنفسها، بل وكانت تشعر بالذنب تجاه (سعد) لأنها لم تحافظ عليهما حتى يعود من سفره.

نجح (فضل الله) في سردِ أحداثِ الروايةِ بحقائقها وشخصياتها التاريخية كما دوَّنها التاريخ حتى تتوافر المصداقية بها، ومزجها بأحداثٍ وشخصياتٍ خيالية على شكلِ قصة متسلسلة مكتملة، فيها الوصف الدقيق للزمان والمكان الذي يُثري الأحداث والحوار الذي خلا من الرتابة والملل والصراع المتغلغل في ثنايا الرواية.

قدَّم لنا الكاتبُ قصة واقعية ثرية أظهرت الحسَّ الإجتماعي وانفتاحه على البيئة المجتمعية وتعرفه عليها وتمتعه بخبرات اجتماعية كثيرة جعلته ينجح في وصفِ الأحداثِ لنا وصفاً سينمائياً وكأنه يصورها بكاميرا.

اختار الكاتبُ طريقة سرد الرويات الحديثة وهي طريقة (السرد المتداخل) وهذا النوع من السرد يعتمد على تقطيعِ الحدثِ وتفتيته، ثم بعثرته على أجزاء الرواية، وليس تتابع الفصول في الرواية وفق هذا السردـ تتابعاً متصلاً في الزمان.

يبدأ بمنتصف القصة أو بنهايتها ثم تمضي الفصول في سرد الأحداثِ التي سبقتها وصولاً إلى هذه النهاية، ربما عن طريق الارتداد والاسترجاع (تقنية الفلاش باك)، وهذا ما حدث في هذه الرواية فقد بدأ الراوي وهو شخصية البطل (سعد) في سردِ الأحداثِ من منتصفِ الحكاية، بداية من الفصل الثاني وفيه يسترجع الراوي ذكرياته عندما كان طفلاً صغيراً مع أسرته وعمله مع أبيه بالمركب وتأثره بأجواء القرية وعادتها وتقاليدها ودراسته عند شيوخ المجاذيب، وحلمه في الذهاب للدراسة بالأزهر، ثم يروي لنا أجواء الحكم السياسي والمجتمع المصري عندما عاش فيه.

لم يكن (فضل الله) هو الراوي العليم بل جعل الراوي شخصية غير معروفة الاسم وهو شخص من روادِ المقهى تقمَّص شخصية (الأمين) الشيخ المُسِن الذي كان يَقُص قصة (سعد وسعدية) قبل مماته.

قام بسردِ أحداثِ القصةِ مخاطباً المتلقي وحكى له حكايتين:

حكاية (سعد) أولاً ثم حكاية (سعدية) وما وقع فيهما من أحداثٍ تتصل بهما أو بغيرهما ليعرض للمتلقي رؤية كلٍّ منهما الداخلية والتي تسمى بعرض (السيرة الذاتية).

ترك الكاتبُ الحريةَ لأبطالِ الروايةِ في التعبيرِ عن رؤيتهم، فلم يتدخل في نفوس الشخصيات وهذا النسق لا يعرف فيه القارئ شيئاً عن الشخصية أكثر مما تعرفه هي عن نفسها ولا يظهر للمتلقي إلا ما تظهره الشخصية نفسها وكأنَّ المتلقي ينظر إليها من خلال تصوير سينمائي.

تنتهي الرواية بنهاية الراوي لحكاية (سعدية) لكنها حملت مفاجأة تمثلت في معرفة هوية شخصية (الأمين) الذي اتضح أنه ابن (سعد وسعدية) ودفن بجوارهما، وأن (سعد وسعدية) رجعا معاً إلى القرية ليعيدا سيرتها الأولى مرة أخرى.

قراءة ثرية

شكراً أستاذ خلف لقراءة المقال النقدي والتعليق عليه.