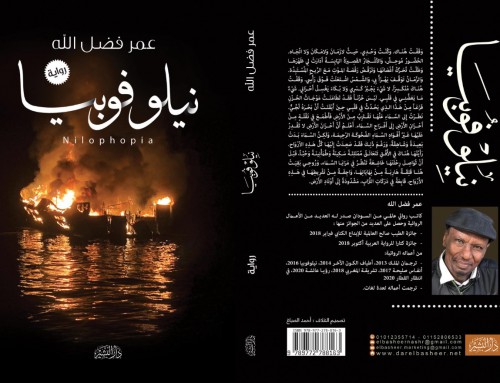

أهديها للقراء في ذكرى غرق الباخرة العاشر من رمضان. وهي رواية واقعية تحكي قصة مأساة غرق الباخرة العاشر من رمضان في بحيرة النوبة بشمال السودان وجنوب مصر وعلى متنها ستون طالبة من ثانوية الجريف شرق ومعهن إدارة المدرسة في ثمانينيات القرن الماضي.

أهديها للقراء في ذكرى غرق الباخرة العاشر من رمضان. وهي رواية واقعية تحكي قصة مأساة غرق الباخرة العاشر من رمضان في بحيرة النوبة بشمال السودان وجنوب مصر وعلى متنها ستون طالبة من ثانوية الجريف شرق ومعهن إدارة المدرسة في ثمانينيات القرن الماضي.

الرواية تتناول قصة حياة أحد الشباب “عبد العزيز عزو” والمؤثرات الاجتماعية التي شكلت شخصيته وحادث غرق صديق الطفولة الذي أوجد في نفسه رهاب النيل وظل ملازماً له طوال حياته كما تقدم وصفاً واقعياً لحياة الطفولة خلال الثمانينيات من القرن الماضي كما تسرد بعض الجوانب من الحياة الطلابية والمدرسية والحياة السياسية حيث تدور أحداث الرواية في “العيلفون” القرية التاريخية التي تعتبر أنموذجاً حياً وشاخصاً لأنماط الحياة في القرى السودانية في تلك الفترة. وتتناول الرواية بعض الجوانب التاريخية للمنطقة وتربطها بحاضر وحياة سكانها. الرواية تتضمن وصف الرحلة بالقطار من الخرطوم إلى مصر وتصف جوانب الحياة الاجتماعية في منطقة شمال السودان وارتباط تلك القرى والمدن بالسكة الحديد والمسافرين كما تصف بعض الأماكن التاريخية والأثرية في القاهرة وجنوب مصر وتصف في مشاهد مروعة حادث غرق الباخرة وما تلاه من أحداث. الرواية مليئة بالجوانب الإنسانية في لغة شاعرة وأحداث متتابعة تشد القاريء.

رحم الله شهداء الباخرة العاشر من رمضان.

=========================

مقتطف من أحد فصول الرواية:

=========================

حين يبدأ «عباس» في الكلام لا تملك إلا أن تستمع وتنتبه بكل جوارحك حتى لا يفوتك شيء. أستاذ «عباس» ليس معلماً للطالبات فقط بل كل هيئة التدريس بمدرسة الجريف شرق الثانوية للبنات تتعلم منه. وقد نشأ بيني وبينه نوع من الصداقة الغريبة. «عباس» حين يرآني يترك كل شيء مهما كان هاماً أو مستعجلاً ليجلس معي وكان وجهه يتهلل إشراقاً وتزداد تلك التغضنات التي على جانبي عينيه اتساعاً وكأنهما شوارب قط ملتصقة على صدغيه. وكانت تلك هي علامة أنه مسرور أو منشرح. ولاحظت ذلك فبادلته نفس المشاعر رغم أنني أبقيت مسافة بيني وبينه حتى لا يحل أحد محل صلاح في قلبي أبداً فإبقائي على حبي لصلاح كان نوعاً من التكفير عن الذنب ربما لأنني تسببت في موته أو ربما لأنني لم أشأ أن أدخل في تجربة أخرى تنتهي بمثل نهاية صداقتي مع صلاح. ومع ذلك فقد كان «عباس» من أقرب الناس لي. بعد صلاح طبعاً.

سألني مرة وبدون مقدمات:

– كيف كانت طفولتك يا أستاذ «عبد العزيز»؟ قالوا لينا إنك كنت شقي جداً زمان!!

وأعقب سؤاله بضحكة رنانة نبعت من قلبه ولكنها أيقظت في نفسي حب الحكايات. وعرفت أنه كان يستفزني للكلام. ودون أن أنتبه إلى نفسي انطلقت أحدثه عن طفولتي:

– زمان لما كنت أهرب من المدرسة كنت قاعد أتجول وأتسكع في شوارع العيلفون. مرات أتحاوم في شارع النص بداية من دكان زروق ومروراً ببيت الخياطة قبل لفة حوش المكي ولما أوصل هناك أقيف وأراقب بنات بيت الخياطة وأتذكر كلمات الجاغريو وصوت الفنان أحمد المصطفى.

أستاذ «عباس» لم ينتظر حتى أقول كلمات الأغنية التي أداها الفنان أحمد المصطفى فبادرني يرددها ويتغنى بها:

– ويــن سميري المرسوم في ضميري

ديلَكْ جَنْ تَلاتَة بَعَرِفْ تُومْتِي يَاتَا

بَحَلِفْ بى غَلاتَا

أَهَاجِرْ ليها حَافي أزور بيت الخياطة

ثم نبهني إلى أن الجاغريو ذكر البنات بأسمائهن:

– أنا مستغرب يا «عبد العزيز» من جرأة الجاغريو على ذكر بنات بيت الخياطة بالأسماء الصريحة وبدون كناية. أنا أعرف إن شعراء الحقيبة بيرمزوا للحبيبة بالأرقام أو بالحرف الأول من الاسم لكن الجاغريو سمى بنات بيت الخياطة بأسمائهن بدون لف ودوران.

– ربما لأن الجاغريو مش غريب فهو من العيلفون نفسها وهو معروف بين أهلها يا أستاذ وهو من بيت أصيل ومشهور ولا يعتبر أهل العيلفون ذكره الصريح للأسماء مستفز بل على العكس هو خلد الأسماء دي وكمان خلد أشياء تانية كتيره في البلد بالشعر والغناء.

– لكن يا «عبد العزيز» ده قال الأسماء عديييل كده اسمع دي:

النقرن أجراسن (أجراسهن) أنا قلبي ميراسن (ميراثهن)

حن الزهر باسن (باسهن)

انظر ديك بثينة وكمان شوف ديك محاسن

قالوا يا أستاذ «عبد العزيز» إنو الأسماء دي حقيقية مش رموز.

– بالظبط كده يا أستاذ «عباس». تعرف أنا لما كنت صغير كنت بامشي هناك واقيف قدام بيت الخياطة ده وكان جنب بيتنا وكنت اتمنى انو بثينة أو محاسن تجي طالعة منو عشان أشوف هل هي جميلة فعلاً وفاتنة زي ما غنى ليها الجاغريو؟

– فعلاً؟.

– أيوة وكان في واحدة اسمها محاسن وكانت بارعة الجمال لكن أنا ما كنت متأكد هل هي محاسن اللي غنى ليها الجاغريو والا بس تشابه أسماء. لكن تصدق يا أستاذ الجاغريو ده خلد العيلفون ووثق ليها توثيق ما عادي. ده ذكر البحر والشوارع والأحياء. أذكر لما كنا في المدرسة الوسطى كنا نشيل دفتر العيادة عشان نمشي بيهو الشفخانة في الحي الأمامي ونقعد نتذكر كلماتو ونغنيها ونحن في الطريق ونتمنى تقابلنا البنت الجميلة الغنى ليها الجاغريو وتبتسم لينا زي ما ابتسمت ليهو:

دي البسماتها حالية مهذبة روحها عالية

في الحـي الأمامـــي جـــوار الاسبتـاليـة

– تعرف الأميرالاي ابراهيم النور سوار الدهب؟

– أيوه مالو؟

– حكى لى تاريخ الاسبتالية دي. اللي هي الشفخانة. قال لي الشفخانة دي بداها النور سوار الدهب والناس سموه النور الحكيم لأنو بيعالج الناس. ولما الناس كتروا عليهو الزيارات في بيتو للعلاج قام اشترى قطعة الأرض المبنية عليها الشفخانة الهسة دي. واشتغل فيها من يوم ما بنوها واشتغل معاهو ود مختار اسمه (حسن محمد مختار) وجاب مساعدين طبيين كانوا اتنين من ام قحف وبعدين في الستينيات قام النور الحكيم رجع تاني واشتغل فيها. أنا شفته. راجل أنيق ونظيف يلبس بدلة كاملة وزول متواضع ولطيف وكلامه حلو. عالج الأجيال دي كلها. وبعده جو ناس كتيرين اشتغلوا في الشفخانة دي منهم (الشيخ مصطفى المقابلي) قاعدين نسميه الشيخ الحكيم و(ابراهيم صباحي) و(عثمان العجيمي). والشفخانة دي استمرت معلم كبير من معالم العيلفون لكن الجاغريو أكتر زول خلدها لأنه غنى ليها

– أيوه طبعاً الجاغريو ده شاعر عظيم غنى للعيلفون وللبنات والبحر والعِمة والطاقية والمنديل وغنى للفَرَس بعشوم بتاعة عبد القادر مضوي وللكهرباء لما دخلت العيلفون ولعبد الماجد أبوحسبو. و..

ولاحظت فجأة أن أستاذة «سعدية» وبقية المدرسات جئن يستمعن للحوار من نافذة المكتب ويتابعن باستمتاع فداخلني حياء شديد وتوقفت عن الحوار مع أستاذ «عباس» الذي لاحظ بدوره حين اكتشف أن الحوار أصبح من طرف واحد فاحترم رغبتي في إنهاء الكلام. وانصرف لممارسة هوايته المعروفة في معاكسة ومناكفة أستاذة «سعدية». أستاذ «عباس» كان موسوعة من الأغاني الشعبية وأغاني الحقيبة والقصص والحكايات وكل شيء. حين علمت أنه سيشارك في الرحلة تحمست لها لدرجة أنني تبنيتها أكثر من المدير وشجعت الطالبات على التسجيل. أصبحنا نمضي الساعات في التخطيط. خططنا لها بكل دقة ودخلنا في تفاصيل التفاصيل. بعض الطالبات لجأن للاستدانة لدفع مصاريف الرحلة حتى لا تفوتهن. والمدرسة تحولت إلى خلية نحل ومعنويات الطالبات أصبحت في القمة فكنا ونحن في مكاتبنا نسمع الأغاني في الفصول والرقص فوق الأدراج ونرى تقاذف الطرح البيضاء في الهواء. أستاذة «سعدية» التي لم تسمع نصيحة أستاذ «عباس» في البداية تعبت من انتهار الطالبات وزجرهن فلاذت بمكتبها والطالبات لم ينصعن لتوجيهاتها وبمجرد أن تغادر الفصل تعود الطالبات إلى المرح الصاخب. أستاذ «عباس» نصحها منذ البداية:

– يا أستاذة «سعدية» سيبي الطالبات يفرحن. على الأقل لقن في البلد الكئيبة دي حاجة تفرح. وكلنا فرحانين زيهن. وأنا متأكد انك انت ذاتك فرحانة من جواك بالرحلة دي. اعترفي.

– أنا بس عاوزة أعرف ليه انت متحيز للطالبات المشاغبات ديل يا أستاذ «عباس»؟

– قلبه حنيِّن!!

ويضحك الجميع لمزحة أستاذ «الماحي» ما عدا أستاذة «سعدية» التي ما كانت تعجبها المسخرة، وحين تعبت من تذنيب الطالبات ومعاقبتهن رجعت إلى مكتبها وألقت بمقعدتها الضخمة فوق الكرسي ووضعت ساعديها على المكتب ثم دفنت وجهها بينهما في منظر المتعب الحزين. ويبدأ أستاذ «عباس» ممارسة هوايته معها في خبث ظاهر وابتسامة ماكرة:

– مالك يا أستاذة سعدية؟ سلامتك!!

– تعبت والله يا أستاذ «عباس». خاصة بنات العيلفون ديل ما قاعدات في الواطة ما شايفن ماسكات راس القايدة؟

زادت ابتسامة أستاذ «عباس» خبثاً فنظر ناحيتي وغمز لي بعينه فقد وجد مادة لموضوع جديد فقال يخاطبني:

– صحيح يا أستاذ؟ أنتو ناس العيلفون شايفين نفسكم؟

ولم تنتظر أستاذة «سعدية» ردي فانتفضت رافعة رأسها وقالت تشير بأصبعها السبابة وتحركه للأعلى والأسفل مخاطبة أستاذ «عباس»:

– هوووي يا أستاذ «عباس» مالك عاوز تعمل لينا مشاكل مع الأستاذ المحترم ده؟ والله ناس العيلفون ديل أكتر ناس محترمين بشهادة الكل. أوع ديل أولاد الشيخ ادريس ود الأرباب المحسي الماكضاب (كذاب). راجل العيلفون البيسابق التيلفون.

أستاذة «سعدية» حين تتكلم تستخدم يديها في حركات نسائية مسرحية محببة وأحياناً تتكلم بعينيها وتهز جسدها وردفيها ورغم أنها كانت مكتنزة إلا أن ذلك لم يفسد جمالها ورغم كثرة حركات يديها وردفيها إلا أنها مع ذلك بقيت تتكلم في وقار ولا تخرج من إطار المعلمات المحترمات.

– اسمه التليفون يا أستاذة «سعدية».

– لزوم الوزن والقافية يا أستاذ «عباس» وبعدين انت مالك الليلة مقابلني كدي؟ انت ما عندك حصة دلوقت؟ يالا اتفضل على فصلك. بالمناسبة أنا الوكيلة الليلة انت ما عارف؟

– اسمها شاربني أو شاميني أو كارفني يا أستاذة «سعدية» مش مقابلني. دي المصطلحات الجديدة وانت شكلك زولة قديمة والدليل كلام العجايز ده. انا ماعارف بتبحتيهو من وين؟.

– واااي منك! جابت ليها عُجُزْ كمان يا أستاذ «عباس»؟

ويضحك الجميع لانزعاج أستاذة «سعدية» مدرسة العلوم التي نهضت من مكتبها في صرامة مصطنعة وتوجهت إلى أحد الفصول لتتفادى هذا الحوار المحرج بعد أن نعتها أستاذ «عباس» بالعجوز. أستاذة «سعدية» تخفي خلف صرامتها روحاً طيبة وقلباً حنيناً بعد أن توفي زوجها وترك لها ابنة واحدة مراهقة اضطرت أن تقوم بدور الأب والأم لتربيها وتصرف عليها. الجميع يعلم أنها ترسم على أستاذ «عباس» أو أنه يرسم عليها فالمناكفات المستمرة وتردد أستاذ «عباس» على مكتبها مؤشرات لذلك. وأستاذ «عباس» لا يتورع عن الدوران حولها طول اليوم فتجده في مكتبها أثناء الفسحة وحتى في الخمس دقائق التي بين الحصص. وحينما ترغب في الدلال والصد للأستاذ «عباس» كانت تتقمص دور وكيلة المدرسة التي تتولى الأعمال الإدارية ومراقبة المدرسين مع أن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء في مدرسة الجريف اسمه وكيلة المدرسة فقد تلاشى هذا الدور منذ مدة والمدير هو وحده من يقوم بكل الأعمال الإدارية والرقابية. وما كادت أستاذة «سعدية» تخرج من المكتب حتى انقلبت راجعة وكأنها تريد أن تقول شيئاً ولكن أستاذ «عباس» بادرها بمزاحه المعتاد ومضايقاته:

– هسه أنت المرجعك المكتب تاني شنو؟ مش طلعت من هنا ماشة الفصل يا حضرة الوكيلة؟

– أيوه عاوزة اعرف بتتكلموا من وراي وتقطعوا فيني؟

– أكيييييد قلنا وقلنا. مش يا أستاذ؟

– بالمناسبة يا أستاذ «عباس». ناس العيلفون ديل فيهم الشعرا والفنانين والأدبا ومعظم المعلمين ومفتشين التعليم منهم. أوع تستهين بيهم. التعليم بدا عندهم قبال ما يبدا عندنا في المنطقة دي كلها ونحن قاعدين نرسل أولادنا وبناتنا يتعلموا عندهم في مدارسهم وحتى الموضة بناتهم بيطلعن بيها قبل بنات العاصمة ذاتها. شن قولك؟

– عليكم الله ياجماعة وعليك الله يا أستاذة «سعدية» أنا برضو القلت بنات العيلفون ما قاعدات في الواطة؟

ويضحك الجميع لهذا الحوار الذي لا ينتهي والذي يحمل وراءه حباً بريئاً نظيفاً ومجتمعاً مرحاً حلواً في مدرسة الجريف شرق الثانوية العليا للبنات. وكان الجميع يعلم أن أستاذة «سعدية» تصلح زوجة مناسبة جداً لأستاذ «عباس» الذي توفيت زوجته منذ مدة ولم تترك له أبناء وكأن مجيئه لمدرسة الجريف شرق ليس للتدريس وإنما ليكون بالقرب من أستاذة «سعدية». وحتى أستاذة «سعدية» ما كانت تحس بطعم التدريس في اليوم الذي يتغيب أستاذ «عباس» عن المدرسة فهما ثنائي مدهش.

****

اضف تعليقا