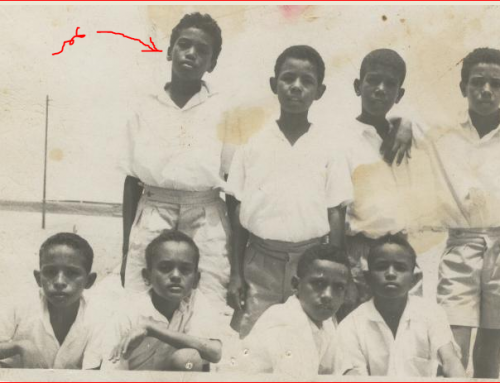

نشأت في بيت عتيق وسط أسرة مكونة من أبي وأمي وجدتي لأمي وستة من الإخوة الذكور واثنتين من الإناث.

نشأت في بيت عتيق وسط أسرة مكونة من أبي وأمي وجدتي لأمي وستة من الإخوة الذكور واثنتين من الإناث.

كان بيتنا العتيق يقع خلف مسيد الشيخ ادريس بن الأرباب مباشرة، وكان يضم في حوشه خلوة الفكي أحمد “أب كتحة” جدي لأمي وكان الباب الأمامي يفتح على الطريق المؤدي إلى قبة الشيخ ادريس مباشرة. وكان بيتنا يقع على الطريق الرئيسي “شارع النص” المتعرج الضيق الذي تمر منه بصات الحلة في طريقها إلى الخرطوم.

قالت لي أمي: (حينما كنت صغيراً كنت شديد النشاط و كنت أضطر لربطك في “كراع العنقريب” حتى لا تخرج من “جراية تصريف الأمطار” لتلعب على رمل الطريق. كانت جارتنا “آمنة بت الأمين” تطلق عليك لقب “راجل الدرب” لكثرة تواجدك في الشارع). وكان سائقو بصات العيلفون يعرفون هذه الحقيقة فحينما يقتربون من بيتنا ينتبهون جداً ليتأكدوا من أنه لا يوجد “شافع” نصفه مدفون في التراب في وسط الطريق.

فتحت عيني وأنا في الثانية أو الثالثة على غرفة كبيرة بنيت من الطين المسقوف بالقش المنثور على أعواد متعارضة وعمود فلكابة كبير يستند على شعبة من الخشب في وسطه وأربعة “طيق” صغيرة لدخول الهواء والإنارة، وباب من الخشب له “طبال” ومفتاح من الخشب. والغرفة متصلة بقطيع هو عبارة عن مخزن وضع فيه كل شيء: جوالات العيش “الفتريتة ” أو “الحميسي” والبروش، والقفاف، والأواني وصندوق كبير “سحارة ” وكل ما يمكن أن يخطر ببالك من أشياء!!

وكان مطبخنا هو “التكل ” الذي وضعت به محراكة من الحجر لطحن الدقيق إذ لم تكن الطواحين الحالية قد دخلت العيلفون في ذلك الزمان، وكانت بجانبه الدوكة المصنوعة من الطين المحروق تستخدم للعواسة!!

كنا نتحلق جميعنا من بعد صلاة الفجر حول نار الكانون التي توقدها أمي من الفحم لصنع الشاي بالحليب الطازج من غنيمات في زريبة خلف قطيع البيت الذي كان نصفه زريبة والنصف الآخر “مستراح”، وكنت أستدفيء شتاءً قبل أن توقد أمي الكانون بلمبة “الجاز” التي تضاء لحلب الغنم قبل صلاة الفجر وتجهيز حاجيات أبي ليذهب للجزارة. وكنت أضع يدي الصغيرتين في أعلى اللمبة أو أحلق ذراعى حولها لأحتويها وأحس بالدفء في صدري وكثيراً ما كنت أغفو فألصق صدري دون قصد بحافة اللمبة المتوهجة لأقفز مذعوراً من لسعة الألم حينما أشم رائحة صدري المشوي وتبقى آثار اللسعة المنتفخة في صدري أياماً أو أسابيع مثل الوسمة !! ولكنني كنت أخفيها من أمي لأنها لو رأتني لأخبرت أبي وياويل من يقع في قبضة أبي!

اضف تعليقا